Слоновий Апокалипсис

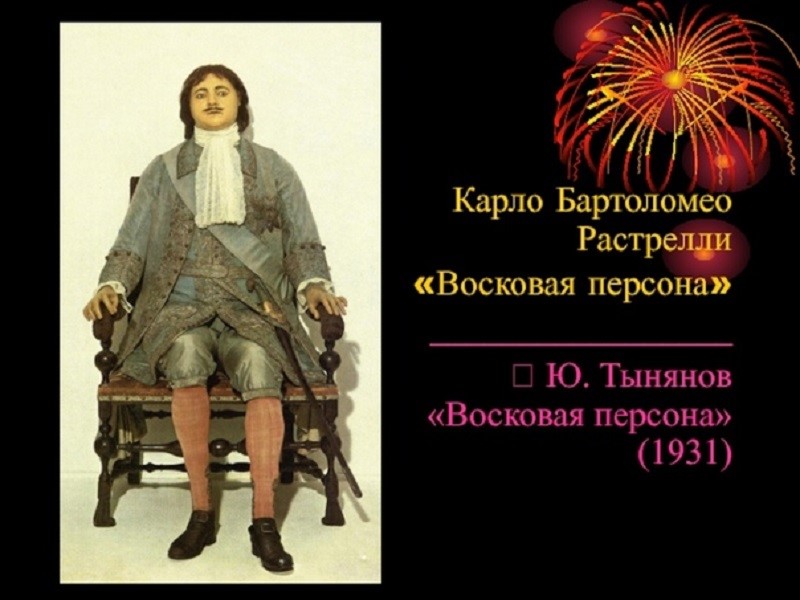

Тыняновская повесть "Восковая персона" (с момента ее написания нынче прошло как раз ровно 95 лет, опубликована она была в 1931 году) – вещь пронзительная и страшная. Ее точно не стоит читать в моменты геополитического уныния, а то станет совсем грустно. То-то критика что слева, что справа в свое время ополчилась на "Персону" за отсутствие любого признака "исторического оптимизма"; уж какой оптимизм – сплошная безнадега! К моменту выхода "Персоны" Тынянов выпустил блестящего "Кюхлю", свой дебют в крупной художественной форме (кстати, ровно 100 лет назад, в 1925 году). После него – недостижимый образец для всех исторических романистов и биографов-беллетристов – "Смерть Вазир-Мухтара" (1928). И в том же году опубликовал легендарного, вошедшего в фольклор, "Подпоручика Киже". Собственно, впереди из крупных вещей был только неоконченный, хотя писавшийся много лет "Пушкин".

Картина смерти Петра Первого, смерти его времени нарисована крайне жестко, с экспрессией и жутковатыми подробностями. Причем жальче всех несчастных персонажей-теней в этой книге бедного слона, занесенного по воле злой судьбы в холодный Питер. Слоновья история Тыняновым дана выпукло и безжалостно: вот перед ним склоняется толпа на Востоке, он там как бог, вот он идет в Град Петра, где поначалу его хотя бы кормят. А вот, напомню, чем кончается дело: "Слона стали мало кормить, он стал опадать с тела от бедной еды и лежал сморщенный, серая кожа была на нём как ситец на старухе, глаз красный и дымный и более не похож на глаз. Он ходил под себя, его недра тряслись. Такие просторные! И весь обмяк, стал как грязная пьяница, только дыханье ходило в боках. Тогда он умер, шкуру сняли и набили, и он стал чучело".

Мы без труда можем выяснить, о каком именно слоне речь. Их в петровской столице было два. (Был, правда, еще один, тот самый, о котором писали Санкт-Петербургские "Ведомости" в 1703 году, а теперь с удовольствием повторяют школьные учебники истории – "Из града Шемахи отпущен он в Астрахань сухим путём". Но этот слон до Петра так и не добрался). В "Персоне" перед нами, несомненно, слон номер один, о котором пораженный современник писал: "имея нози длиною с человека толсты яко бревно, толстотелесен, безшерстен, великоглав, черновиден, горбоспинен, задопокляп, ступанием медведоподобен, от верхния губы имея (нарещи) нос или губа или хобот, яко рукав платна висящ до земли, им же яко рукою брашно и питье приимет, и согнув в уста своя отдаёт. От верхних зубов два зуба велики вне торчат сюду и сюду, уши имея велики, яко заслоны печныя, рожки малы, подобны агнчим, хвост подобен воловьему". Экий, право, монстр. Но – существо вполне грозного, царского, полубожественного вида. Ноги одни чего стоят, величиной с человека, толстые как бревна! Сравним с тем, что, по Тынянову, осталось от столь знатного зверя на Зверовом дворе Санкт-Петербурга! Сам Петр в его описании был куда более краток: "прибыл посол персицкой и при нём слон и иныя вещи". Умерло отощавшее и измученное животное в 1717-м, как писали тогда, то ли от холода, то ли от угара (глаз красный и дымный в тыняновском описании не от этого ли?).

Реакция самого Петра нам неизвестна, ижорский же дюк Меншиков скотинку пожалел – так и написал в письме

"немало жаль такого знатного зверя". Про второго слона нам доподлинно известно лишь то, что его приковали на место второго, и был он куда более смирным, даже ручным, безропотно катал людей. Ну, его смирение и безропотность понять можно – чуял судьбу предшественника. Был он к тому же гораздо меньше первого.

Фото из открытых источников

Коренной предмет

Слона и его судьбу можно назвать существенной деталью "Восковой персоны". Деталь эта, как видим, исторически точна, а что додумано – додумано в полном соответствии с авторской теорией, согласно которой "Звериные" рассказы (где мир дается через призму зверя) разлагают простые единые вещи на массу сложных признаков (и в этом отношении сходны с загадкой, где по некоторым названным признакам предмета мы заключаем о самом предмете)".

Каков же этот самый "коренной предмет" здесь? Кажется, все понятно: слон у Тынянова есть метафора потери индивидуумом своей сущности, своей "слоновости" под влиянием жесточайших внешних обстоятельств – и неизбежной гибели после, да и вследствие этого. Можно понимать (хотя это и сужение смысла) как невозможность выживания пришлого индивидуума в варварских русских краях. Как аллегорию индивидуума, раздавленного коллективом или ударами изменившегося времени, "общественно-политического климата". Все это ситуации, волновавшие Тынянова во многих книгах. Но там эти истории были более сложны и многовариантны. Слон же – чистая объектная сущность, обреченная жертва.

Владимир Березин в своем недавнем романе "Уранотипия" продолжил тыняновскую "слоновью" традицию. В книге приводится легенда о слоне, павшем жертвой Смутного времени: "Слона считали символом всех неприятностей Москвы и решили убить. Его завели в загон, заложили выход и принялись колоть пиками. Слон не сопротивлялся и умер с радостью, потому что ему надоел снег и кровожадность людей. Говорили, что его туша продана на псарни, но это было неправдой. Слона съели люди, помнившие голод при обоих самозванцах". В литературном смысле березинский слон, конечно, родня тыняновскому.

Кстати, по другой версии сочиненной Березиным легенды, слону все-таки удается вырваться за пределы России. Уплыть на плоту в Каспийское море. Что так, что этак, прижиться у нас ему не удалось.

Выход из вольера

Однако в слое интересовавших Тынянова исторических персон и ситуаций есть и другие варианты развития судеб. Другие, так сказать, слоновьи истории.

Молодой Юрий тынянов с друзьями. Фото: tynyanov.rezekne.lv

Вот Абрам Ганнибал, персона Тынянову далеко не безразличная (вспомним набросок его книги о семье Ганнибалов; вспомним первые главы "Пушкина"). Заброшенный в Россию в беспомощном состоянии, ребенком, рабом и совсем уж издалека. Ставший, благодаря своему потомку, может быть, самым знаменитым темнокожим иностранцем в истории России. Как говорит сегодня молодежь – "нашим слонярой"!

А кстати, видел ли арап Петра Великого хотя бы одного из петровских слонов? Да, скорее всего. Первого, "тыняновского", может, вместе с Петром и встречал, когда прибыло персидское посольство. Да и второго успел застать, прибыв в Петербург из-за границы одновременно с ним, в 1723 году. Как пренебречь модным развлечением! Между прочим – вскоре после этого темнокожий Петров и становится Ганнибалом. Не вдохновившись ли как раз видом слона – ассоциация-то между боевыми слонами и Ганнибалом – грозой Рима существует, наверное, у любого школяра.

Как бы то ни было, знание слоновьего облика пригодится нашему Ганнибалу через 20 лет, в январе 1742-го, когда он будет пытаться получить дворянство и герб. Герб он рисует сам, уж как умеет (кривовато). Так вот: прошение Ганнибала о геральдическом слоне было рассмотрено лишь через 39 лет! И тут же сдано в архив. Предку Пушкина было тогда 84 года.

Биограф Ганнибала Наталья Телетова так описывает ганнибалов эскиз: "В центре — щит со слоном, весело задравшим хвост и несколько напоминающим поросенка. Слон полон бодрости, хобот его поднят словно бы для издания воинственно-радостных звуков. Бок слона покрыт попоной, а над хребтом почти в размер туловища находится изображение огромной великокняжеской шапки" (последнее – по незнанию Ганнибалом геральдики).

Почему он выбрал слона для герба – понятно: теперь он уже был для всех Ганнибалом. Плюс происхождение – откуда-то оттуда, где, по всеобщему поверью, и находится родина слонов... Есть, впрочем, мнение, что слона Абрам просто подсмотрел на гербе у Франца Лефорта.

Скажем прямо: жизнь у Абрама Ганнибала была непростой. Взлеты и падения. Ссылки. Семейные разборки. Да одна эта унизительная история с неполученным дворянством чего стоит. Доживал он свои почти что мафусаиловы года в собственном поместье, в совершеннейшей глуши на Севере России. Характером был сумрачен. Богат не был. Да и вся его история казалась в конце восемнадцатого века, как заметил Тынянов в романе "Пушкин", не более чем странной деталью "слишком поспешного царства".

"И там, где он спал, пахло чужим горьким деревом, было серое время, водка на губах, рис во рту и не было тростника под ногами… Потом время стало трескучее. Ветер мычал поверх деревьев, сиповатый, чужой. Он не знал – не мог знать, – что это называется: норд. От этого был немалый холод".

Это снова про слона. А может, и про Абрама Ганнибала, оказавшегося, еще раз напомним, в типологически сходном положении – всем чужой в далекой и неласковой России.

Но между ними как историческими персонажами, есть существеннейшая разница. Ну, понятно, у человека, сколь бы чужим он ни был живущим здесь людям, есть огромное преимущество. Но скольким оно, что называется, не пригодилось, сколько что чужих, что своих, выбрали роль жертвы, бессловесного страдальца. У слона выбора не было – у людей был. Ганнибал своим шансом воспользовался.

"Восковая персона" ведь рассказывает о конце истории. Смерть Петра буквально останавливает, омертвляет все кругом. Включая несчастное животное. А "наш слоняра" Ганнибал, при всех его личных потерях и неурядицах, наоборот, запускает историю новую, величайшую. Благодаря участию в крупнейших русских событиях восемнадцатого века. Личной храбрости и какому-то невероятному упрямству.

Фото: chehova-lib.ru

Но самое главное, чем мы обязаны Абраму Ганнибалу – это Пушкин, его время, длящееся и в дни Тынянова, и поныне. Освещающее нашу жизнь. придающее, наконец, всем нам тот самый исторический оптимизм, которого так не хватало (что критикам, что самому автору) в "Восковой персоне".

И который появится у Тынянова совсем скоро, когда он напишет первые строки своего "Пушкина".